II. La caricature : un

art au service de la propagande

A.

La caricature dans la presse

Les

journaux, et notamment le Simplicissimus, journal satirique par

excellence, contiennent de nombreuses caricatures. Le dessin humoristique est

une forme d’expression autorisée par le régime nazi, à condition qu’elle

serve ses objectifs et qu’elle ne sorte pas du cadre étroit de ses

conceptions concernant la création et l’information. Incisive et réductrice,

la caricature associe une image simplifiée à un texte court. Elle se prête

donc à la conception de Goebbels dans le domaine de la manipulation des foules

: des images simples et fortes, compréhensibles par le plus grand nombre et

entraînant une émotion plutôt qu’une réflexion du public. Le dessin

humoristique, répond à cette exigence.

Le

régime nazi décide de maintenir une pluralité de titres dans le domaine de la

presse quotidienne et des revues pour répondre à deux exigences : offrir un

choix au lecteur, afin de ne pas le lasser et le convaincre, d’autre part,

qu’il subsiste dans le Reich une liberté d’expression et une libre

circulation de l’information. La présence de caricatures dans des journaux à

vocation satirique participe à cette entreprise de diversion. En effet, le

domaine de la création humoristique, par la liberté de ton et d’esprit

qu’il présuppose, est certainement le plus difficile à mettre au pas par un

régime totalitaire. Le tour de force consiste à l’intégrer pleinement au

vaste plan d’encadrement des esprits, à côté des autres vecteurs de la

propagande, tout en continuant à provoquer l’amusement du lecteur.

B.Le

but de la caricature

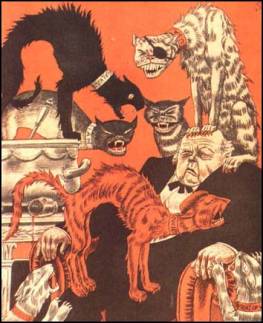

Mais ce rire doit être provoqué par des sujets bien définis et très limités. A la même époque, les caricaturistes américains et anglais n’hésitent pas à faire rire de sujets graves - la mort, les destructions matérielles, et même la déportation - afin de les dédramatiser, car en temps de guerre, la population souffre, et le rire devient une libération. En revanche, à aucun moment, le dessin humoristique allemand ne s’amuse du régime, de la population allemande, ou des soldats de la Wermacht, alors que les dirigeants et les soldats alliés sont largement mis en scène par la caricature anglo-saxonne. Le totalitarisme nazi ne souffre ni l’ironie, ni l’auto-dérision. Les lecteurs allemands peuvent rire, mais aux dépens de l’ennemi exclusivement.

La

représentation de l’ennemi par les dessins humoristiques répond à des critères

bien précis. La caricature tient une place à part dans un journal ou un

magazine : on la remarque du premier coup d’oeil, avant d’entreprendre la

lecture des articles. Bien souvent, c’est le seul élément du journal qui

tombe sous les yeux des enfants, des adolescents et de la femme au foyer. Elle

doit donc être compréhensible et lisible par tous, c’est la condition de son

efficacité. De ce fait, les pays ennemis sont symbolisés de façon à être

immédiatement identifiés et ce, le plus souvent, par le biais de leurs

dirigeants : Daladier, Chamberlain et Churchill, puis Staline et Roosevelt sont

mis en scène.

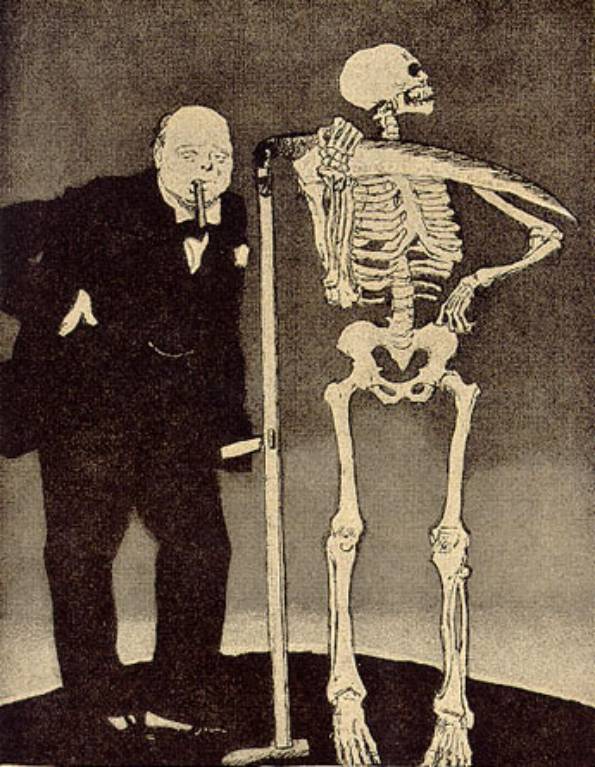

La

représentation ne doit pas laisser place au doute :

Churchill est muni de son parapluie et de son cigare sur lesquels son

nom ou ses initiales (WC) sont fréquemment inscrits afin de pallier la déformation

de la caricature.

Staline, enfin, est aisément identifiable grâce à la moustache,

aux grosses bottes cloutées et parfois au célèbre knout(fouet).

Roosevelt apparaît

rarement sans sa canne - ici, le signe distinctif est également un sujet de

moquerie.

"Keep it up, Mr. Churchill, and we'll soon be doing business

together.”

Source:

Simplicissimus, 6 Août 1939

Lorsque le chef d’état

n’apparaît pas, le pays est symbolisé par un élément caractéristique :

§

l’Angleterre est représentée

par le lion sur lequel figure l’" Union Jack ", le

soldat anglais, reconnaissable à la forme particulière de son casque, le

personnage-symbole de " John Bull ", ou par le roi - la couronne et le

trône sont dessinés...

§

L’URSS est représentée par

le soldat bolchevique - l’étoile rouge et l’uniforme sont là pour

faciliter la reconnaissance.

§

L’Amérique, c’est le cow-boy ou l’" Oncle Sam

". Une ébauche de décor permet d’identifier les champs de bataille :

falaises de l’Angleterre, neiges de Sibérie, palmiers du Pacifique ou ruines

antiques de l’Italie.

Les

modes de représentation ne sont donc guère originaux. Ils véhiculent des

images classiques et très réductrices des puissances ennemies. Le capitalisme

international, thème récurrent dans les caricatures, est symbolisé comme

partout ailleurs par un gros bourgeois en habits, coiffé d’un haut de forme,

marqué du symbole du dollar ($) ou de la livre (£). Ces images sont le plus

souvent négatives. Dans la période de guerre, la propagande se donne pour tâche

d’accentuer ces traits afin de mieux dénoncer l’ennemi. On peut relever une

différence importante avec la propagande artistique : la caricature est le seul

domaine à échapper à l’obligation d’une représentation figurative, seul

mode de représentation autorisé par le régime, le réalisme

national-socialiste, en quelque sorte. L’objectif des caricatures n’est pas

d’enjoliver ou d’exalter tel ou tel aspect du régime ou du peuple, mais de

dénoncer l’ennemi.

L’artiste

peut faire " laid ", puisqu’il s’agit de dénoncer ce qui est laid

aux yeux de la doctrine officielle.

Derrière le personnage, qui

est le plus souvent la cible directe du dessin, il existe un arrière-plan idéologique.

Un dessin représentant Churchill provoque d’instinct une aversion de par les a

priori inculqués au lecteur grâce aux autres moyens de la propagande, mais

également grâce aux éléments complémentaires introduits dans le dessin, ou

encore grâce au texte. Cet arrière-plan est le plus souvent simple, il dépasse

rarement le premier degré. Mais il fait directement appel à des valeurs familières

au lecteur.

Erich

Schilling, Winston

Churchill,

(Simplicissimus, 1er Janvier 1942)